08月21 疾病的治疗模式在悄悄发生改变——中医食疗与分子营养初探

现代疾病,已经从治疗走进预防,养生成为各个年龄阶段的人重视的问题,一方面是环境污染,各类癌症层出不穷,给医院造成巨大的压力;另一方面患者也面临治疗过程身体消耗和心理状态崩溃等问题,一人生病,家人都承担了巨大的压力。我们或许可以提前一步,从预防开启健康之路,从疾病的根源入手,找到生命健康的密码。为此,宿心疗愈为深度挖掘当代人的前沿健康生活,专程走访了分子营养学专家马建中教授。

马建中简介

中国药科大学毕业,研究生学历;

1979年,全球首次从马鞭草科山大青植物中分离出全新黄酮化合物,并研究确定其化学结构,定名为Cyrtophylin,论文发表于中国《中草药通讯》,并被收载于美国《化学文摘》及中国《植物化学成分手册》等大型工具书;

1980年完成Cyrtophylin的药理研究,论文发表于中国《中草药通讯》并被收载于美国《天然活性化合物》一书;

1981年完成尼克刹米抗组织胺作用的研究,论文发表于《中国药理学报》;

1984年完成了过氧乙酸的化学动力学研究,论文发表于《中国医院药学杂志》;

1981年完成《组织胺的分子药理学》一书编著(军内刊物发表);

2000年以后专注于分子营养、基因营养组学。

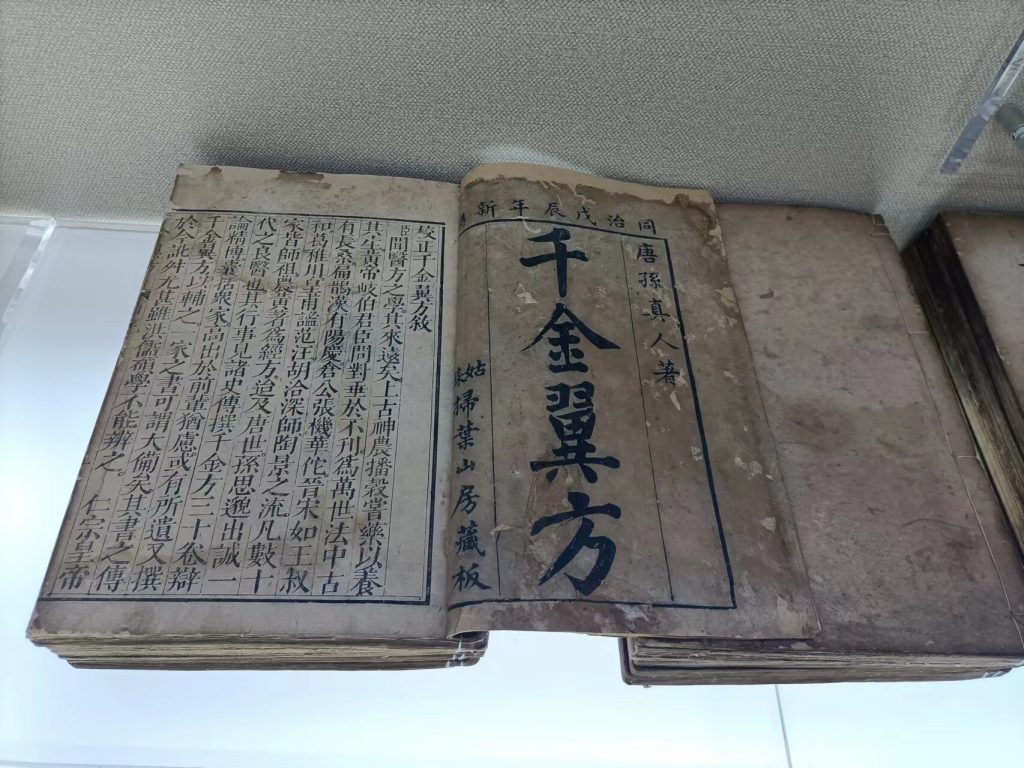

《千金翼方》

马建中中医典籍馆的馆陈典籍《千金翼方》(该书为唐代著名医药学家孙思邈晚年编撰,成书于公元682年,全书共30卷。收录的方剂、论述及疗法2900余首,药物800种。传世的《千金翼方》版本在宋代由校正医书局予以校正并刊行全国,但宋代版本已于明代之前失传。明万历年间翰林院纂修官王肯堂奉万历皇帝之命篆刻了宋版《千金翼方》,但王氏宋版《千金翼方》历经数次战乱,亦流落民间,不知其踪迹)。

问:我们国家古老的传统里面,对于食疗的记载有吗?

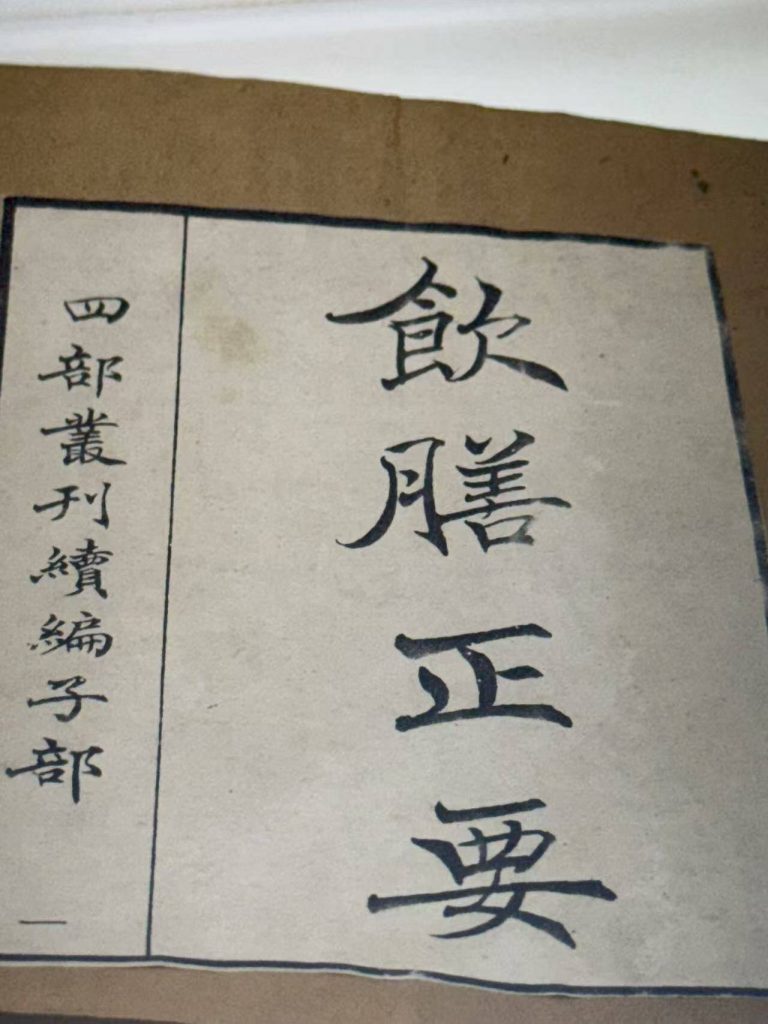

答:健康回归餐桌,这理念其实深植于华夏文明的基因里,三千多年前的西周王室医院,已设有“食医”一职,位列四科之首。唐代药王孙思邈更留下箴言:“夫为医者,当须先洞晓病源,知其所犯,以食治之,食治不愈,然后命药”——食物,本就是疗愈的第一道良方。(他轻轻翻开一本古籍影印页)元代的《饮膳正要》,237首食疗方剂,那是我们先人将饮食智慧推向顶峰的见证。一碗对症的汤,调和四气五味,是祖先对生命最朴素的敬畏。

《饮膳正要》

马建中中医典籍馆的馆陈典籍《饮膳正要》(该书为元代宫廷御膳太医忽思慧所撰,成书于1330年,全书共3卷。书中记载了大量食疗、药膳方剂,尤其强调食物性味与滋补的关系,是我国现存最早的古代营养学专著)。

问:那古老的智慧如何与前沿的分子营养学相遇呢?

答:这正是关键所在!分子营养学,是一门年轻却充满力量的前沿学科,让我们得以透视食物入体后的精密旅程——营养物质如何精准地与基因对话,如何调控细胞代谢的微妙开关。它揭示了健康需求高度个性化的本质:不同基因,需要不同的营养钥匙。中医食疗讲宏观的“调”,分子营养则揭示了微观的“控”,两者在“安全干预”这一核心理念上殊途同归,共同指向疾病的根源而非表象。

问:那这是不是意味着我们的营养学对预防领域又深入了一步,这种融合会带来怎样的变革呢?

答:这将对预防与免疫起到非常关键的一步,中医食疗积累了海量经验方剂,其原材料根植于广袤土地,既能推动农业升级,又能变废为宝。当现代分子技术融入其中,我们便能开发出更精准、高效的食疗产品和服务。这不单是产业的壮大,更关乎全民健康模式的革新——从依赖药物医保的被动治疗,转向基于精准营养的主动预防和康复。精准健康管理机构的兴起,正是这场静水深流变革的初啼。

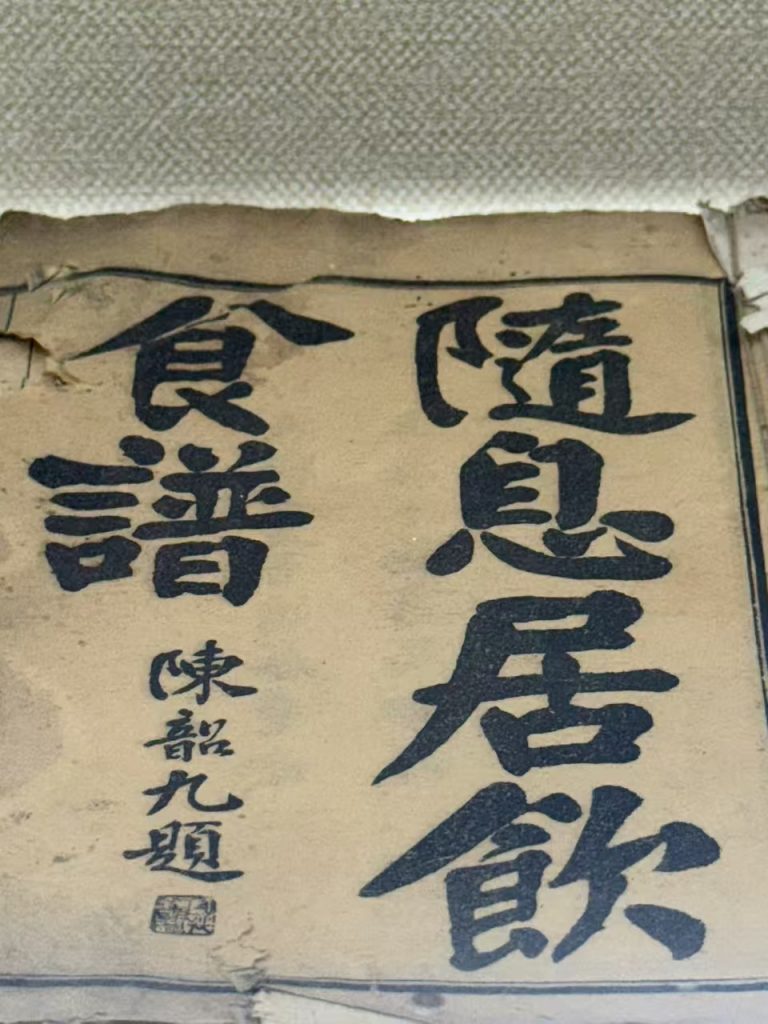

《随息居饮食谱》

马建中中医典籍馆的馆陈典籍《随息居饮食谱》.该书为清代医家王士雄(自号“随息子”)所撰,成书于咸丰十一年(公元1861年),为药食同源理论体系的奠基之作。全书共1卷,系统收录了331种日常食物的性味、功效与禁忌,建立了体质分型食疗的指导理论基础。

提供健康码表,守护生命品质

新渔生物是分子营养、功能性食品领域一家以中医整体观和分子遗传学为理论基础,分子生物技术为核心及营养治疗(支持) 为战略导向。集研发、生产、销售、技术服务为一体的综合服务提供商。

暂无评论